VIAJE AL FIN DE LA NOCHE (2021)

jueves, 7 de marzo de 2024

VIAJE AL FIN DE LA NOCHE (2021)

jueves, 25 de enero de 2024

PRESENTACIÓN DEL POEMARIO "FLORES ENFERMAS"

PRESENTACIÓN DE FLORES ENFERMAS

(18/I/2024)

Diario de Almería (23/I/2024)

FOTOGRAFÍAS: Eva M. Gómez Gómez

viernes, 3 de noviembre de 2023

"FLORES ENFERMAS"

Amor, muerte, las derrotas y la victoria, la desmitificación de los héroes y las leyendas, aves, vampiros y cementerios, son algunos de los elementos que nos encontramos en Flores enfermas, un poemario en el que como en un díptico se despliegan dos partes bien diferenciadas: una más dura, visceral y a veces desgarrada, en cuyo final ya se anuncia una segunda pieza articulada por una sucesión de poemas de amor. La estética y poética del libro se mueve entre el culturalismo y el romanticismo inglés con su amor por la naturaleza y los pájaros, y por otro lado claramente influido por la cultura pop, el cine y en especial por el malditismo de los poetas del siglo XIX, en donde se perciben ecos de Poe, Wordsworth, Keats o Baudelaire, pues no en vano Flores enfermas es una suerte de homenaje a éste último, en el que el poeta de este poemario, un ser antisocial, destapa la decadencia y miseria del mundo y sólo se refugia en aquello que le es fiel, auténtico y le ofrece protección.

https://editoriallibrosdelaire.com/producto/flores-enfermas/

ANTONIO CRUZ ROMERO (María, Almería, 1978). Poeta, narrador, neerlandista y traductor, ha cursado estudios de Magisterio y Ciencias judaicas, y es titulado como profesor de conservatorio en la especialidad de Saxofón clásico. Ha publicado la colección de relatos Cuentos macabros (2014), la novela El banquete: crónica de un ajusticiamiento (2017), y los poemarios Grecia: guía de viaje para poetas y antipoetas (2016) y Una habitación de hospital con vistas al mar (2018), y sus poemas han aparecido en diversas publicaciones nacionales e internacionales.

Ha traducido a medio centenar de poetas flamencos y neerlandeses, y está considerado el traductor más activo e importante de poesía neerlandesa contemporánea en lengua española, dando lugar, entre otras, a la antología y ensayo Poesía experimental de los cincuenta en lengua neerlandesa (2016) y Entre diques y esclusas. Antología de poesía neerlandesa actual (2022).

Ha sido editor de las revistas literarias Ravenswood Magazine y Atonaal. Revista de poesía y otras hierbas infumables. Es miembro de la sección de poesía de la Dutch Foundation for Literature, siendo becado en varias ocasiones como “Translator in residence” en la Casa del traductor de Ámsterdam.

martes, 7 de octubre de 2014

MACABROS Y MALDITOS

|

| Los infinitos Poes que habitan en los relatos |

Un día después de la muerte del escritor, a las 4 de la tarde del lunes 8 de octubre de 1849, tuvo lugar su funeral en Baltimore, celebrado con una ceremonia sencilla a la que asistieron un reducido número de personas. El tío de Edgar, Henry Herring, se hizo con un simple féretro de caoba, y un primo, Neilson Poe, consiguió el coche fúnebre. El poeta, crítico, periodista y novelista, fue enterrado en un ataúd barato al que le faltaban las manijas con el que poder portearlo; éste tenía una placa e iba forrado de trapo, con un almohadón para su cabeza. La esposa de Moran aportó el sudario. El funeral fue oficiado por el reverendo W. T. D. Clemm, primo de Virginia, la esposa de Poe muerta de tuberculosis en 1847, que decidió que no valía la pena pronunciar un sermón debido a la poca afluencia de personas, por lo que la ceremonia al completo apenas duró tres minutos. Los pocos que acudieron a ella la recuerdan como una tarde fría y húmeda. En palabras del sacristán George W. Spence, fue descrito como «un día oscuro y gris, sin lluvia, pero medio áspero y amenazador.»

El 9 de octubre de 1849, al día siguiente de su entierro y dos tras su fallecimiento, Rufus Wilmot Griswold, su albacea literario (y rival personal), publicó el poema Annabel Lee como parte de su obituario en el Daily Tribune de Nueva York.

Toca de nuevo, brindar o bien emborracharse, con vino amontillado, recordando en este día el 165º aniversario de la muerte de Edgar Allan Poe, aunque éste nunca llegó a morir y su alma pervive hasta estos días oscuros.

viernes, 28 de marzo de 2014

METALITERATURA (Y OTRAS INFLUENCIAS) DE ANDAR POR CASA

|

| Biblioteca del profesor Richard A. Macksey |

|

| Harold Bloom (GIOVANNI GIOVANNETTI/COVER) |

sábado, 15 de marzo de 2014

BIBLIOFILIA Y CANIBALISMO

|

| La oveja negra y demás fábulas (1969) de A. Monterroso, primera edición firmada por su autor. |

|

| British Ballads (1881) recopiladas por George Barnett Smith |

|

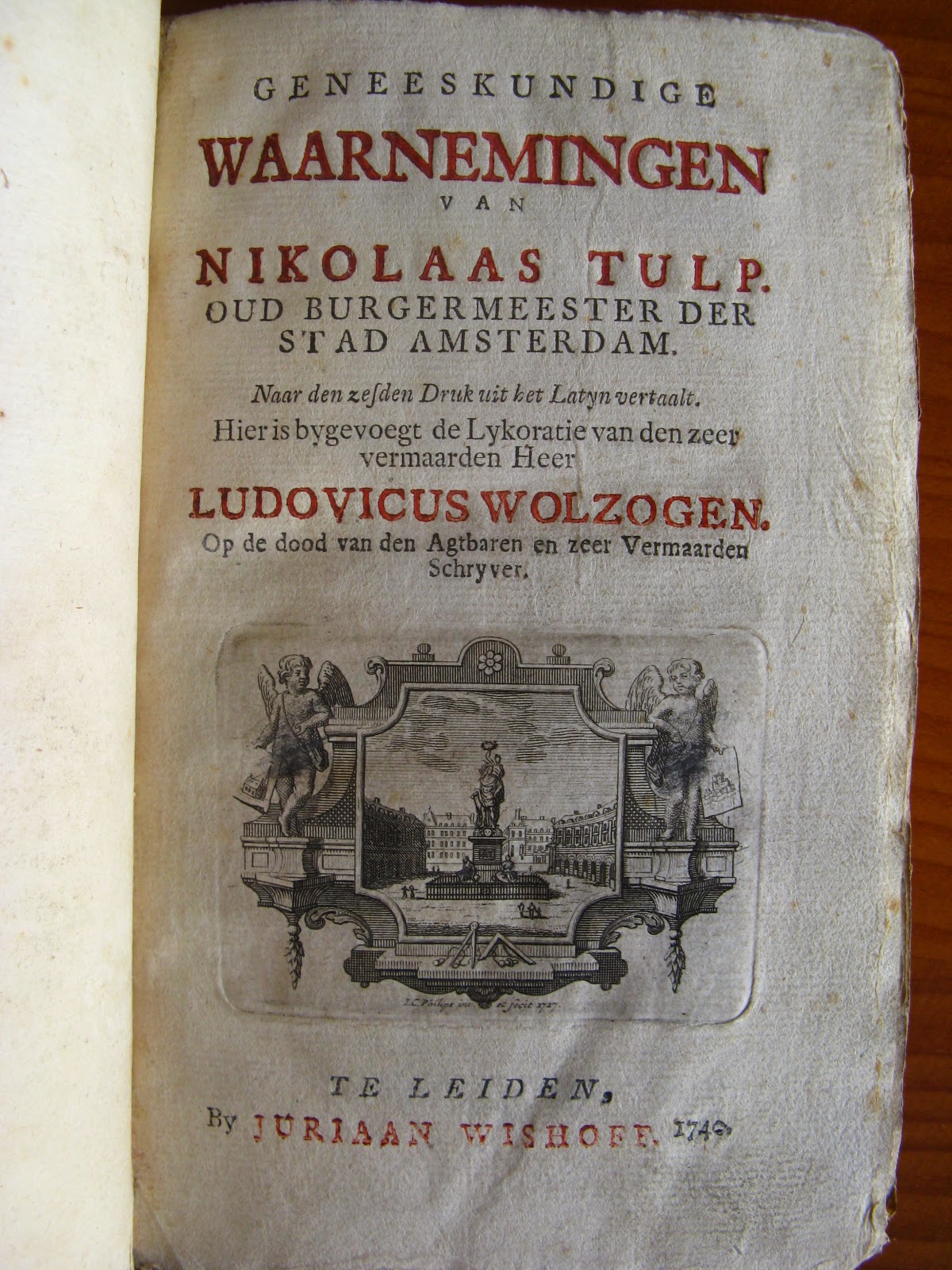

| Geneeskundige Waarnemingen (1740) de Nicolaes Tulp |

miércoles, 12 de febrero de 2014

DESDE CORTÁZAR HASTA CORTÁZAR

De igual forma tampoco puedo hablar de aspectos más personales, pues falleció unos años después de haber nacido yo, por lo que no tuve la dicha de conocerlo personalmente, lo mismo que la inmensa mayoría de los que en estos días hablan y escriben sobre Cortázar, tampoco lo conocieron, pero algunos incluso lo tutean como si en verdad, en alguna ocasión, hubiesen estado hospedados por ejemplo en su casa parisina: es que Julio era... es que Julio decía...

|

| Caricatura de Julio Cortázar hecha por Damián Flores Llanos. |

Disfruté mucho leyendo (y releído ya en varias ocasiones) el librito de Jesús Marchamalo Cortázar y los libros acerca del trato del escritor hacia los habitantes de su biblioteca, su manía de marcar, anotar y subrayar sus ejemplares, opinando y comentando o incluso arrancando las páginas de ediciones baratas que compraba en las estaciones de tren para arrojar las hojas por la ventana y seguir su camino ligero de equipaje. Una biblioteca, ahora en la Fundación Juan March, con todos sus libros, muchos de ellos dedicados, escritos en varios idiomas, en especial en su lengua materna, inglés, alemán y francés, adornados algunos con los preciosos y enigmáticos dibujos que él mismo hacía o los objetos que han aparecido en el interior de éstos.

|

| Uno de los muchos libros anotados por Cortázar |

miércoles, 29 de enero de 2014

SOBRE GATOS CRONOPIOS Y SUS MASCOTAS LOS ESCRITORES

Parece evidente que grandes escritores que han sido incapaces de convivir con sus semejantes –Hemingway– o en el mejor de los casos personas complejas que han carecido de las mínimas habilidades sociales –Bukowski–, han hallado en los gatos un fiel compañero. Algunos de ellos hasta han llegado a poseer un nombre, como Taki, la gata de Raymond Chandler, o el más famoso de ellos, Teodoro W. Adorno, el gato callejero francés, “negro y canalla” de Cortázar, y otros muchos escritores que incluso han llegado a tener más de media docena de felinos a lo largo de su vida: Twain, T.S. Eliot (autor del poemario felino El libro de los gatos habilidosos del viejo Possum que constituye casi un tratado en la materia y que ha servido de inspiración para el musical Cats), Churchill (político más que escritor) o Colette (autora de la novela corta La gata).

|

| El gato negro, de Poe, ilustrado por Aubrey Beardsley |

Yace al sol, en una cama de flores;

|

| W.F. Hermans |

sábado, 25 de enero de 2014

HABEMUS OPIUM: EL DEMONIO CELESTIAL

|

| The Truth About Opium Smoking, obra publicada en Londres en 1882 |

|

| Dibujo de Cocteau en su Diario de una desintoxicación |

Como apunte, de la gran cantidad de libros, manuales, opúsculos y tratados, me parece acertado apuntar como libro ameno y sustancioso Opium: A Portrait of the Heavenly Demon, de Barbara Hodgson, que aporta gran cantidad de información amén de un interesante apartado en donde da detallada cuenta de otros escritores opiófagos.

Todo lo que se hace en la vida, mismo el amor, se hace en el tren expreso que se dirige hacia la muerte. Fumar opio es abandonar el tren en marcha; es ocuparse de otra cosa que de la vida, de la muerte.

lunes, 20 de enero de 2014

ALCOHOL EN VERSO

Nadie sabe con certeza cómo murió el poeta chino Li Po (Li Bai), si envenenado por mercurio obsesionado con la eterna juventud, o por el abuso de alcohol.

| ||

| Li Po |

|

| Du Fu |

sábado, 18 de enero de 2014

BORRACHERAS LITERARIAS Y RESACAS DE MUERTE

Afirma Molina con razón y rotundidad académica que a Laing le agrada revisar las tortuosas vidas de aquellos cuyos senderos se descarriaron hasta un fin fatal, si bien sus vidas y sus muertes se nos representan exquisitas y lo vigente resulta anodino, lo normal intranscendete, y el malditismo brota como un elemento atrayente y perturbador, como una hemorragia difícil de frenar.

Pocos encarnan tan excepcionalmente al escritor alcohólico como Edgar Allan Poe, el paradigma del sufridor y del delirium tremens que para desgracia suya no fue una pose ni una leyenda urbana sino una cruda realidad, si bien dentro de las sustancias adictivas al escritor norteamericano se le asocia a más de una, mas el alcohol se considera "su sustancia", la que le llevó a una muerte trágica, aunque a dicho ocaso se le considere tremendamente romántico, poético y literario, o todos aquellos adjetivos que se les ocurran... y no lo fuese tanto ni mucho menos.

Tan bien ha representado Poe la figura de escritor esclavizado por el alcohol, que hace unos años llegó a salir en EE.UU. una bellísima edición filatélica (de la que soy poseedor), sello, sobre e ilustración incluida en la que se le asociaba sin tapujos a su dependencia.

No resulta muy difícil citar una docena de escritores esclavizados –al menos– por el alcohol:

Dylan Thomas («He bebido 18 vasos de whisky, creo que es todo un record», dijo antes de morir), Malcon Lowry (soberbia y enigmática su novela Bajo el volcán, enjalbegada con sus excelsas descripciones y el mezcal), Hemingway (al hispanista Brenan le abrumaba su aplastante y etílica personalidad), Thomas de Quincey (adicto al opio con un precioso tratado sobre éste), Bukowski y Kerouac (ambos de la Generación Beat y consumidores de varias sustancias), Alejandro Dumas (excelente gourmet y bebedor nato que acompañaba su delicado paladar de exquisitos manjares), los malditos politoxicómanos Verlaine, Corbière o Rimbaud, y otros como Baudelaire, Li Po, Capote e incluso Catulo, o nuestros compatriotas Quevedo y Lope de Vega, muy amigos de las tabernas y oscuros tugurios de vino peleón. Dicen algunos estudiosos de la literatura que tanto el interbellum como tras el fin de la II Guerra Mundial fue el periodo en el que proliferaron el mayor número de literatos alcohólicos... y es probable, aunque han existido siempre.

Remata Muñoz Molina al final de su artículo a modo de rotunda moraleja: A nadie se le ocurre hacer romanticismo del cáncer y de la literatura, pero todavía queda por ahí quien asocia la bebida con el talento literario o artístico. Pero al único sitio a donde lleva el viaje del alcohol es al sufrimiento, el deterioro y la ruina.